新築の建物の引き渡しを受け、新生活をスタートしたにもかかわらず、床が傾いている、床がギシギシとなるなどの欠陥が生じることがあります。このような床の欠陥を放置していると、建具の開閉不要といった支障だけでなくめまいや吐き気などの健康障害が生じることもありますので、適切に対処することが求められます。

今回は、新築の床で欠陥が見つかった場合の対処法について、わかりやすく解説します。

目次

1、床とは

弁護士

荒川 香遥

(1)床の役割

建物内の空間を水平方向に仕切る建物の部位を総称して床といいます。そして、床(床材)を支持する骨組みとなる部分を木造の場合は床組(土台、大引、床束、根太、床梁など)、鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合は床版・スラブと呼んでいます。

このような建物の床は、建物の固定荷重や積載荷重などの鉛直方向にかかる力を支え、地震の揺れや風圧など建物の水平方向にかかる力を壁に伝えるという役割があります。また、床は、上階・下階で発生した音の遮断や火災時に他界への延焼を防止するための防火・耐火などの役割を担っています。

(2)床の種類・構造

床は、建物の建築工法によって具体的な種類や構造が異なってきます。以下では、建物の工法ごとの床の種類・構造について説明します。

①木造建物の床

木造在来工法では、1階の床と2回以上の階の床とで、その構造仕様が異なっています。

建物の1階部分では、床面から上の荷重は、床・根太・大引・床束の順で伝わり、基礎を介して地盤が荷重を支える構造になっています。また、建物の2階以上の部分では、荷重は、床・根太・梁・柱の順で伝わり、土台・基礎を介して地盤が支える構造になっています。

②鉄骨造建物の床

鉄骨造建物の床は、床下地材の上に鉄筋を組み、コンクリートを打設した「合成スラブ」と呼ばれるものが主流です。そのほかにも、ALCパネルを使用する工法もあります。

③鉄筋コンクリート造建物の床

鉄筋コンクリート造建物の床は、通常、柱・梁・壁と一体になるように鉄筋を組み、型枠を架設した後、コンクリートを流し込んで造られます。この場合、床版で受けた荷重は、梁に伝わり、梁から柱または耐力壁を経て基礎に伝達されます。

2、床の欠陥とは

弁護士

荒川 香遥

(1)床の傾斜

床の傾斜は、建物全体の傾斜または局所的な不具合現象として生じます。建物全体が傾斜している場合、地盤や基礎に問題があることが多く、局所的な不具合現象として生じる場合、梁や床のたわみなど構造耐力上主要な部分に何らかの問題があるか、一部に施工不良があることなどが考えられます。

このような床の傾斜が生じると、物が転がる、建具の開閉不良、隙間風の発生といった障害だけでなく、めまいや吐き気などの健康障害が生じることがあります。健康障害の程度には、個人差がありますが、傾斜角と健康障害との関係は、以下のようになります。

| 傾斜角 | 健康障害 | |

| 度 | 分数(ラジアン) | |

| 0.29° | 5/1000 | 傾斜を感じる |

| 0.34° | 6/1000 | 不同沈下を意識する |

| 0.46° | 8/1000 | 傾斜を強く意識し、苦情が多発する |

| 0.6° | 1/100 | めまいや頭痛が生じ、水平修復工事を行う必要がある |

| 0.6°~1° | 1/100~1/60 | 頭重感、浮動感を訴える人が現れる |

| 1.3° | 1/44 | 牽引感、ふらふら感、浮動感などの自覚症状が見られる |

| 1.7° | 1/34 | 半数の人に牽引感がある |

| 2°~3° | 1/30~1/20 | めまい、頭痛、はきけ、食欲不振などの重い症状が出現する |

| 4°~6° | 1/15~1/10 | 強い牽引感、疲労感、睡眠障害が現れ、正常な環境でものが傾いて見える |

| 7°~9° | 1/8~1/6 | 牽引感、めまい、吐き気、頭痛、疲労感が強くなり、半数以上に睡眠障害が出現する |

(2)床のきしみ(床鳴り)

床のきしみ(床鳴り)とは、歩行すると床からギシギシ、キイキイ、コツコツなどの音が生じる現象をいいます。床自体のたわみなど構造的な問題に伴い発生する床鳴りの原因としては、以下のものが考えられます。

・床組部材や床仕上材の強度不足(剛性不足)

・床組部材の配置間隔(スパン)の不具合(配置間隔が大きいなど)

3、床に欠陥が見つかったときは契約不適合責任を追及

弁護士

荒川 香遥

(1)契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、契約に基づいて引き渡された目的物に関し、

について、契約内容との間に相違があった場合に、売主や施工業者に生じる法的責任をいいます。以前は、「瑕疵担保責任」という名称で呼ばれていましたが、民法改正により「契約不適合責任」という名称へと変更になりました。

新築住宅に欠陥があった場合には、契約内容との間で何らかの齟齬がある可能性がありますので、契約不適合責任を追及することで、不具合の修正などを求めていくことができます。

(2)責任追及の4つの方法

新築住宅の買主や施主は、売主または施工業者に対して、以下の4つの方法により契約不適合責任を追及することができます。

①追完請求

追完請求とは、契約内容に適合していない部分について、完全なものを引き渡すよう請求することをいいます。たとえば、床の傾斜が生じている場合には、束の増設などの床構造材を補強してもらいます。また、床のきしみが生じている場合には、不具合の状況に応じてそれぞれの部材の交換や部材の増設による補強をしてもらいます。

②代金減額請求

代金減額請求とは、契約内容との不適合の度合いに応じて契約代金の減額を請求することをいいます。

代金減額請求をするには、まずは相当の期間を定めて履行の追完を催告します。そして、その期間内に履行の追完がない場合に代金減額請求をすることができます。たとえば、床の傾斜が生じているため、束の増設を求めたところ拒否されたので、束の増設に必要な費用を契約代金から減額するといった対応です。

なお、履行の追完が不能または明示的に履行の追完を拒否した場合には、無催告で代金減額請求を行うことができます。

③損害賠償請求

契約不適合により損害が生じた場合、追完請求や代金減額請求とともに、損害賠償請求を行うことができます。たとえば、床の傾斜により健康被害が発生した場合、治療費や慰謝料などを請求することです。

契約不適合責任に基づく損害賠償請求は、債務不履行に基づくものになりますので、売主または施工業者に帰責事由があることが必要になります。

④契約の解除

追完請求をしたにもかかわらず、履行の追完がなされないときは、契約を解除して、代金全額の返還を請求することができます。

ただし、不具合の程度が契約および取引上の社会通念に照らし、軽微であるときは契約の解除までは認められません。

4、床の欠陥に関する裁判例の紹介

弁護士

荒川 香遥

(1)床組・床版の構造に関する裁判例(岐阜地裁平成19年6月22日判決)

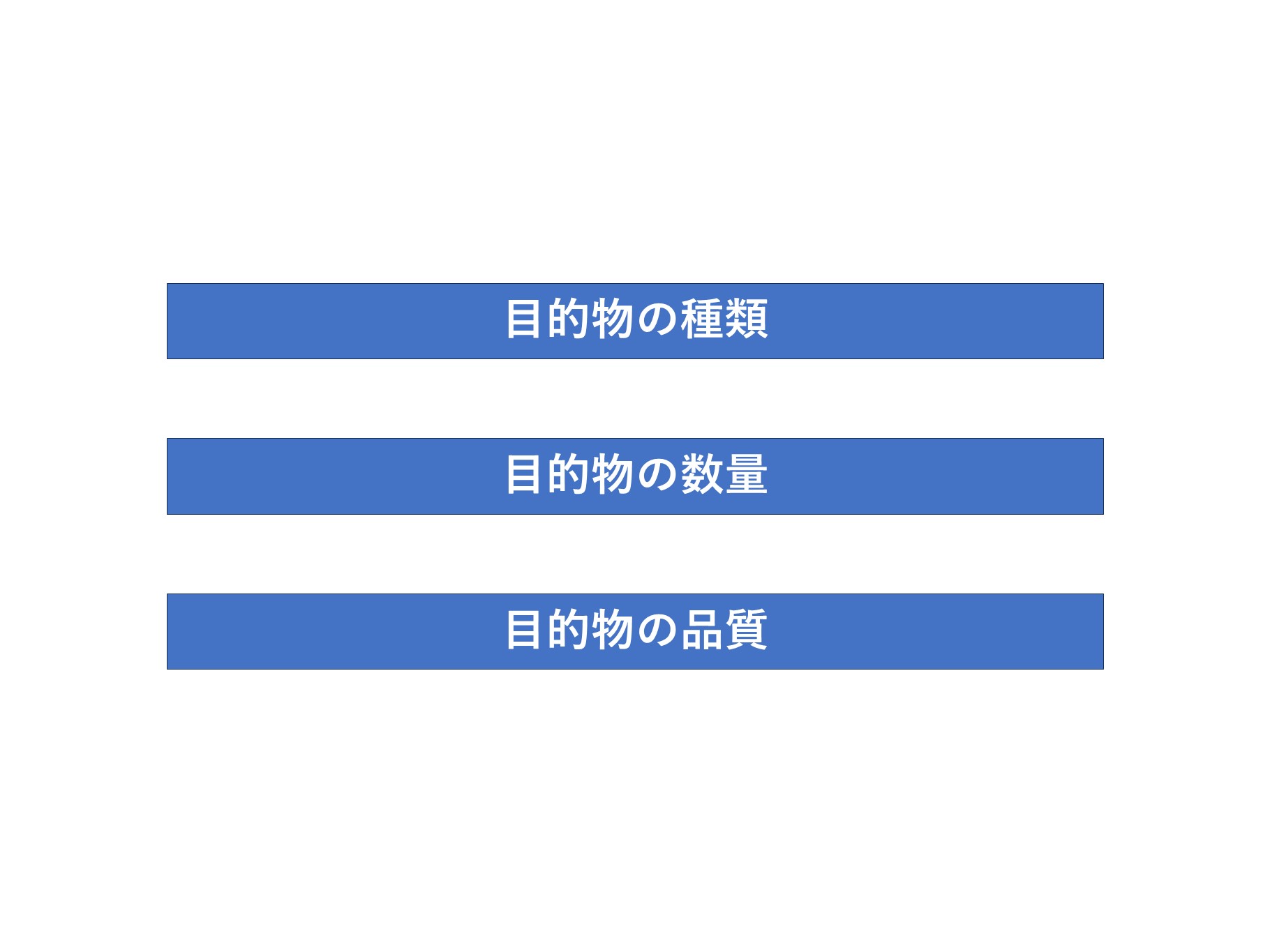

この事案は、木造2階建ての建物について、火打ち土台の未設置、釘打ちのピッチ不足があり、床面の剛性が確保されていないとして、床組の瑕疵を主張した事案になります。

裁判所は、以下のような理由から床組の瑕疵を認めました。

上記の施工では床面の剛性が確保できず、いずれも欠陥といわざるを得ないとしています。

(2)床の傾斜・たわみに関する裁判例

①大阪地裁平成14年7月26日判決

この事案は、木造4階建ての建物について床に傾斜が生じており、それが受忍限度を超えているかどうかが争点になった事案です。

裁判所は、証拠関係から、本件建物に関して、以下のような傾斜が生じていることを認定しました。

・2階のLDK……4/1000

・3階の洋室……3/1000~4/1000

・4階の洋室……3/1000

また、住宅紛争処理の参考となるべき技術水準によると、3/1000未満の勾配の傾斜では、構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在する可能性は低いとされるのに対して、3/1000以上6/1000未満の勾配の傾斜では、同瑕疵が一定程度存するとされており、6/1000以上の傾斜では同瑕疵が存する可能性は高いとされています。

そのため、本件建物の床勾配の傾斜の測定数値に鑑みると、床の勾配傾斜は、単なる施工上の誤差にとどまらず、日常生活上受忍限度を超える状態に陥っていたものと認められるとしました。

②前橋地裁平成16年1月23日判決

この事案は、木造2階建ての事務所兼保養所の1階事務室の床および2階中央部分の床に発生したたわみが瑕疵にあたるかどうかが争点になった事案です。

裁判所は、以下のような理由から本件建物の床のたわみを瑕疵として認定しました。

・1階事務室の床のたわみは、床を支える梁および根太の断面不足、床材に構造用合板を使用していないことが原因であること

・2階中央部分の床のたわみは、床を支える梁および根太の断面不足、床材に構造用合板を使用していないことが原因であること

(3)床鳴りに関する裁判例(札幌地裁平成12年2月8日判決)

この事案は、木造2階建て建物で床鳴りが生じたことが瑕疵にあたるかどうかが争点になった事案です。

裁判所は、床鳴りの原因が根太の断面寸法および間隔、床下地材の厚さ、大引との取り合いの施工不良が原因であると認め、瑕疵を認定しました。

なお、この裁判では、鑑定により床鳴りが許容範囲内で修補を要しないとの意見が出されました。しかし、床鳴りが居住者にとって著しく不快なものであることから、許容範囲内であるとはいえず、鑑定意見を採用しませんでした。

5、まとめ

弁護士

荒川 香遥

建物の床に傾斜が生じると、建具の開閉に不具合が生じるだけでなく、健康被害が生じる可能性もあります。そのため、床の傾斜を見つけたときは、売主や施工業者に対して、補修を求めるなどの対応が必要になります。

しかし、業者を相手に個人で対応するのは難しいケースも多いといえますので、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。ダーウィン法律事務所では、不動産トラブルの取り扱いに力を入れていますので、不動産についてお悩みがある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事を監修した弁護士