借地契約は、契約期間が長期にわたりますので、契約期間の途中で建物の増改築が必要になることがあります。借地上の建物の建て替えは、基本的には借地人が自由にできますが、借地契約において「増改築禁止特約」が設けられている場合には注意が必要です。

増改築禁止特約が設けられているにもかかわらず、地主に無断で増改築を行ってしまうと、その内容によっては契約を解除されるリスクもあります。

今回は、増改築禁止特約の意味とそれに違反した場合の効果について、わかりやすく解説します。

目次

1、増改築禁止特約における「増改築」とは?

弁護士

荒川 香遥

増改築禁止特約とは、どのような内容の特約なのでしょうか。以下では、増改築禁止特約の概要と禁止される「増改築」の意味について説明します。

(1)増改築禁止特約とは

増改築禁止特約とは、借地上の建物を増改築する際に、地主の事前承諾を必要とする特約のことをいいます。

借地人は、借地契約の範囲内であれば自由に借地を利用することができますので、建物を建てることも、建てた建物を増改築することも基本的には自由に行うことができます。しかし、借地人が自由に借地上の建物の増改築ができるとなると、地主には、以下のような不利益が生じます。

そのため、借地契約の特約として、増改築禁止特約が設けられるのが一般的です。このような特約がある場合、借地人は、地主の承諾がなければ増改築をすることができませんので注意が必要です。

(2)「増改築」の意味

弁護士

荒川 香遥

増改築禁止特約で禁止されている「増改築」とは、建物の増築と改築をいいます。増築とは、一般に従来の建築物の床面積を増加させまたはこれに付加して附属あるいは別個の建物を建築することをいい、改築とは、建物の一部または全部を取り壊して、用法・構造などが著しく異ならない建築物を造ることをいいます。

他方、目的物の使用を妨げる物理的な欠陥を除去して修復することを「修繕」といい、増改築とは区別されています。そのため、借地契約に増改築禁止特約が設けられていたとしても、建物の維持・保全を図るために必要となる修繕をすることは可能です。

ただし、修繕が許されるからといって、大規模な修繕を繰り返すことは、実質的にみて「増改築」と変わりありませんので、大規模な修繕に関しては、増改築禁止特約で禁止されています。

2、増改築禁止特約に違反するとどうなる?

弁護士

荒川 香遥

増改築禁止特約に違反した場合には、借地契約はどうなってしまうのでしょうか。 以下では、増改築禁止特約違反の効果と判断基準について説明します。

(1)増改築禁止特約違反の効果

借地契約に増改築禁止特約がある場合、借地上の建物の増改築にあたっては、原則として地主の承諾を得なければなりません。地主の承諾を得ることなく勝手に増改築を行ってしまうと、増改築禁止特約違反として、借地契約の解除事由となります。

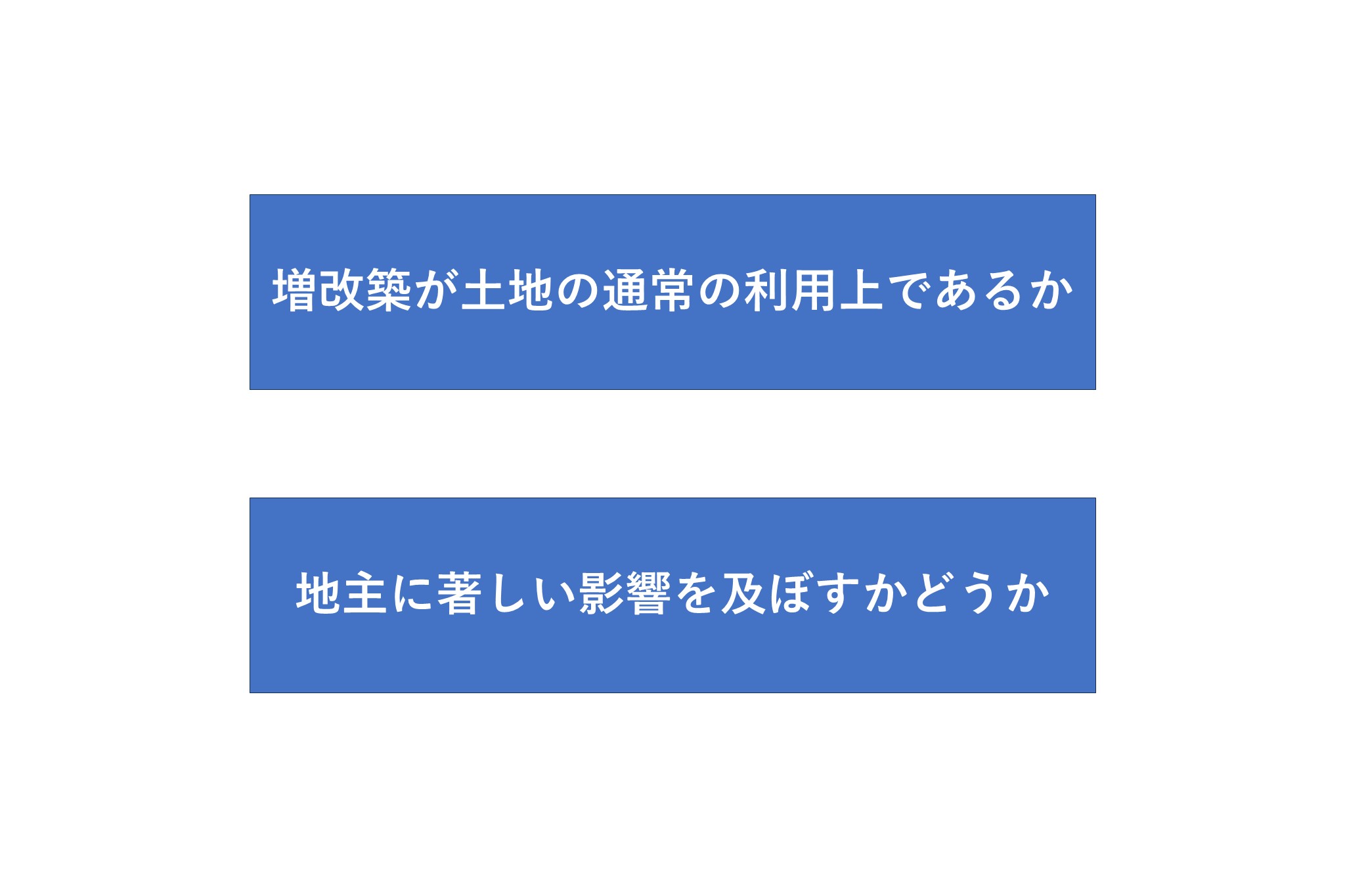

ただし、増改築禁止特約違反があったからといって、直ちに借地契約が解除されるというわけではありません。 増改築が借地人の土地の通常の利用上相当であり、地主に著しい不利益を及ぼさないため、地主に対する信頼関係を破壊するおそれがないときは、契約の解除は認められないと考えられています。

このように増改築禁止特約違反による借地契約の解除が認められるかどうかは、借地人と地主との間の信頼関係が破壊されたかどうかがポイントになります。

(2)信頼関係破壊の判断基準

借地人と地主との間の信頼関係が破壊されたかどうかについては、

という要素を踏まえて判断することになります。

その際には、増改築工事の内容を精査して信頼関係が破壊されているかどうかを判断することになりますが、増改築工事を行うときの借地人の対応なども考慮要素の一つになります。

たとえば、建物の老朽化に伴う改築であり、改築の前後で建物の同一性は維持されているような場合には、信頼関係が破壊されているとまではいえず、借地契約の解除は認められないケースが多いと考えられます。

(3)裁判例の紹介

以下では、増改築禁止特約に違反して増改築をした場合における借地契約の解除が問題となった裁判例を紹介します。

①東京地裁平成27年5月13日判決

【事案の概要】

地主Xと借地人Yは、借地契約を締結し、その契約には増改築禁止特約が設けられていました。

Yは、借地上に建物を建てて生活していましたが、Xに無断で借地上の建物の一部を補修したことから、増改築禁止特約に違反するとして、Xから借地契約の解除および建物収去土地明け渡しを求められてしまいました。

【裁判所の判断】

裁判所は、以下のように判示して、YがXに無断で行った補修工事は、XとYとの間の信頼関係を破壊するものではないとして、借地契約の解除を認めませんでした。

・補修工事はいずれも建物の躯体の取り換えに至らず、雨漏りの補修など通常の利用上相当な範囲にとどまる

・補修工事により建物の耐用年数を大幅に延長させることはなく、借地権の存続期間に影響を及ぼすことはない

②東京地裁平成28年1月19日判決

【事案の概要】

借地人Yは、借地上の建物(1階部分が新聞販売店、2~5階部分が寄宿舎)の1階部分を事務所、2~5階部分をシェアハウスとして賃貸するために、約5800万円をかけて増改築工事を行いました。

本件借地契約には、増改築禁止特約が設けられていたことから、地主Xの承諾を得ることなく、増改築を行ったことが増改築禁止特約違反にあたるとして、YはXから借地契約の解除と建物収去土地明け渡しを求められてしまいました。

【裁判所の判断】

裁判所は、以下のように判示してYがXに無断で行った増改築は、XとYとの間の信頼関係を破壊するものではないとして、借地契約の解除を認めませんでした。

・本件建物は、増改築前は「1階部分が新聞販売店、2~5階部分が寄宿舎」で、増改築後は「1階部分が事務所、2~5階部分がシェアハウス」であるため、建物の使用態様を大きく変更するものではない

・本件建物は鉄筋コンクリート造りの堅固建物であるところ、増改築工事によってもコンクリート構造部分は変更されていない

・増改築工事によっても本件建物の朽廃時期が遅れるとはいえない

・Yは、増改築工事に先立ってXに対して資料を開示し、説明の機会を設けようとしていた

3、地主の承諾が得られないときは増改築許可の裁判

弁護士

荒川 香遥

増改築禁止特約が設けられている場合には、地主の承諾がなければ増改築を行うことができません。地主の承諾が得られないときは、増改築許可の裁判を利用しましょう。

(1)増改築許可の裁判とは

増改築許可の裁判とは、借地人が希望する増改築が土地の通常の利用上相当と考えられるにもかかわらず、地主による承諾が得られない場合において、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができる制度です。借地人は、裁判所に増改築許可の裁判を申立て、裁判所による許可を得ることができれば、地主の承諾がなくても適法に増改築を行うことができます。

増改築禁止特約ある場合は、地主と借地人との協議により、増改築の許可を得るのが基本となりますが、地主が承諾してくれないときは、増改築許可の裁判により、増改築が可能になります。

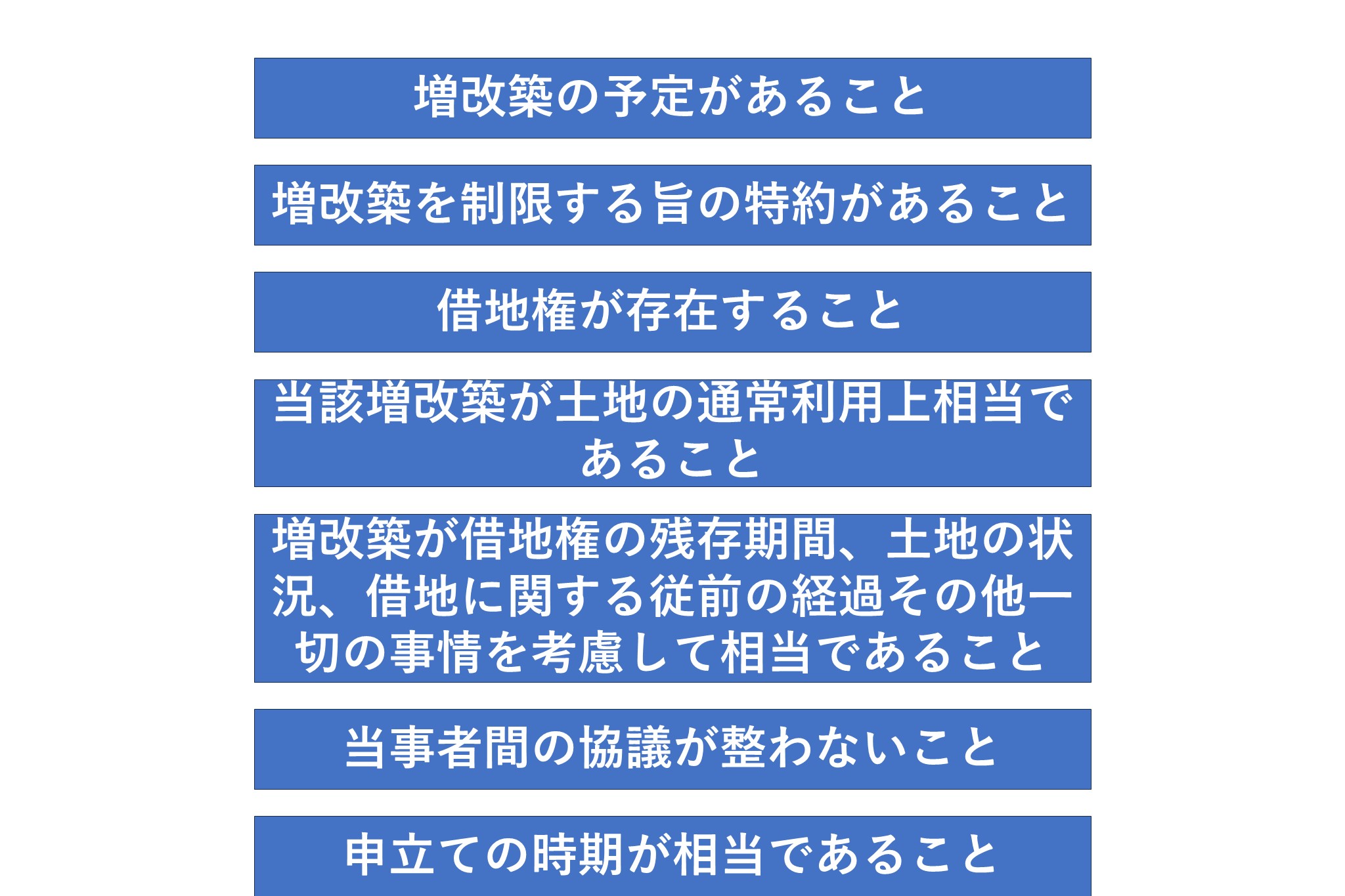

(2)増改築許可の裁判の要件

増改築許可の裁判の要件としては、以下の要件が挙げられます。

また、裁判所は、地主の承諾に代わる許可を行う場合には、財産上の給付を命じることができるとされています。これは一般的に「承諾料」と呼ばれるものであり、地主の承諾に代わる許可を出す際には、借地人に対して承諾料の支払いが命じられるケースが多いです。

(3)再度の増改築についての許可の要否

裁判所から地主の承諾に代わる許可が得られたとしても、それはあくまでも当該増改築に関する許可に限られます。そのため、裁判所での審理の対象となっていなかった別個の増改築が必要になった場合には、再度、裁判所に申立てを行い、増改築に関する地主の承諾に代わる許可を得なければなりません。

4、増改築禁止特約でお困りの方は弁護士に相談を

弁護士

荒川 香遥

借地上の建物の増改築に関して、地主との間でトラブルが生じている場合には、 弁護士に相談することをおすすめします。

(1)地主との交渉を任せることができる

増改築禁止特約がある場合には、借地人は、地主との交渉で増改築の許可を求めていかなければなりません。不慣れな交渉だと精神的負担も大きく、地主から承諾料を求められたとしても、自分だけでは適正な金額なのか判断することができません。

弁護士であれば、借地人に代わり地主との交渉を行うことができますので、精神的負担を大幅に軽減することができます。また、弁護士が窓口になることで、地主も増改築に応じてくれる可能性が高くなり、 承諾料も適正な範囲に抑えることが可能です。

(2)増改築許可の裁判を任せることができる

地主との交渉では増改築の許可が得られない場合は、裁判所に増改築許可の裁判を申し立てる必要があります。裁判にあたっては、裁判所から許可が得られる要件を満たしているかどうかという法的な判断が必要になりますが、法的知識や経験のない一般の方では、正確な判断は難しいでしょう。

弁護士であれば、裁判の見通しなどを立てることができますので、裁判をすべきかどうかという判断で迷うことはありません。また、裁判手続きもすべて弁護士が行ってくれますので、安心して任せることができるでしょう。

5、まとめ

弁護士

荒川 香遥

借地契約には、一般的に増改築禁止特約があります。この特約がある場合は、地主の承諾がなければ増改築をすることができず、 無断で増改築をすると借地契約を解除されるリスクもありますので注意が必要です。

地主との協議をしても許可が得られない場合は、増改築許可の裁判により増改築ができる可能性もありますので、まずは弁護士にご相談ください。ダーウィン法律事務所では、借地などの不動産案件の取り扱いに力を入れております。不動産に関するトラブルでお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事を監修した弁護士