不動産の売買契約を締結するときには「契約不適合責任」に注意が必要です。

契約不適合責任とは、目的物が契約の目的に合致しないときに売主に発生する責任です。

以前は「瑕疵担保責任」とよばれていましたが、民法が改正されて「契約不適合責任」に変わりました。

売主の方は欠陥のある住宅を販売すると契約不適合責任を問われる可能性があります。

買主の方も、権利を守るために契約不適合責任の知識を持っておくと役立ちます。

弁護士

荒川 香遥

目次

1.契約不適合責任とは

弁護士

荒川 香遥

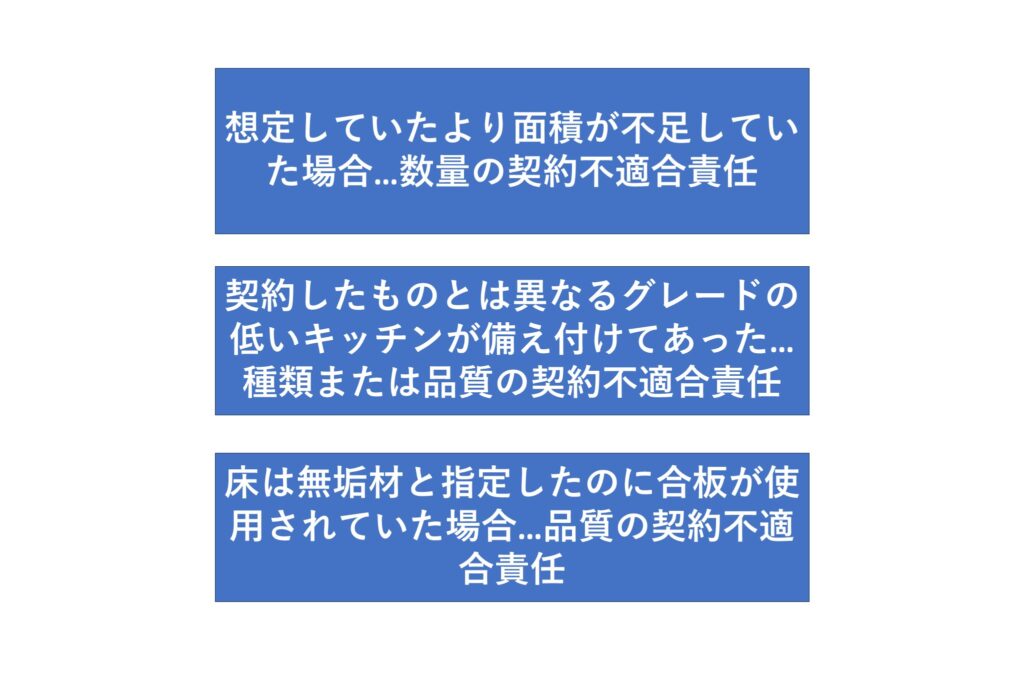

不動産売買の場合、対象となった不動産に欠陥があれば契約不適合責任が発生します。例えば以下のような場合には契約不適合責任が発生する可能性が高いと考えましょう。

契約不適合責任が発生するのは、目的物の数量や種類、品質に問題があった場合です。

たとえば不動産でいうと以下のような例があります。

2.契約不適合責任と瑕疵担保責任との違い

弁護士

荒川 香遥

2020年3月までは瑕疵担保責任が適用されていました。

瑕疵担保責任と契約不適合責任には以下のような違いがあります。

2-1.買主の救済手段が増えた

以前の民法における瑕疵担保責任では、買主は売主に「損害賠償請求」と「解除」しかできませんでした。

一方、現行民法の契約不適合責任では、「履行の追完請求」や「代金減額請求」も選択できるようになっています。

2-2.「隠れた瑕疵」でなくても良くなった

改正前民法における瑕疵担保責任では、瑕疵(欠陥)が「隠れて」いなければなりませんでした。すなわち契約時に買主が瑕疵について善意無過失でなければ瑕疵担保責任が発生しなかったのです。

一方、契約不適合責任の場合には買主が欠陥を知っていても契約不適合責任を追及できます。

2-3.損害賠償の範囲が変わった

瑕疵担保責任で請求できる損害賠償の範囲は「信頼利益」に限られていました。すなわち「契約が有効」と信じたために被った損害しか請求できなかったのです。

一方、契約不適合責任の場合には契約が有効であれば得られたはずの利益である「履行利益」まで請求できます。

3.契約不適合責任の具体的な内容

弁護士

荒川 香遥

3-1.履行の追完請求

まずは履行の追完請求ができます。

追完請求とは、目的物の種類や品質、数量が契約に適合していない場合に完全なものを引き渡すよう請求することです。

たとえば雨漏りがしている場合に天井や壁の修理を要求したり、収納の数が不足している場合に不足分を請求したりできます。修理を求める修補請求も可能です。

3-2.代金減額請求

買主が修理や追完を請求しても相当期間内に売主が履行の追完に応じない場合には、買主は代金減額請求ができます。

履行の追完がそもそもできない場合や相当期間の経過前に売主が履行の追完を明確に拒否した場合、その時点ですぐに代金減額請求ができます。

3-3.損害賠償請求

修補請求、追完請求や代金減額請求と並行して、買主は売主へ損害賠償もできます。

ただし損害賠償請求するには売主側に故意または過失が必要です。

たとえば物件にシロアリが巣食っていて買主が自己負担で駆除した場合、駆除にかかった費用を売主へ請求できると考えましょう。

3-4.解除

買主が履行の追完を求めても売主が相当期間内に追完に応じない場合、買主は契約を解除できます。また、そもそも引き渡しができない「履行不能」の場合などには、相当期間を定めた催告が不要となり、無催告解除ができます。

解除すると買主は売主へ支払済みの代金は返還請求できますし、未払いの場合には支払う必要がなくなります。

たとえば建物の傾きがひどく修繕ができない場合には契約を解除できます。

ただし、不適合の程度が契約や取引通念に照らして軽微な場合、解除までは認められず、修補や代金減額などの他の救済手段を利用する必要があります。

4.契約不適合責任の期間

弁護士

荒川 香遥

基本的に、「買主が契約不適合を知ってから1年以内」に通知しなければなりません。

期間を過ぎると修補請求や代金減額請求などができなくなってしまうので、買主の方は欠陥に気づいたら早めに請求しましょう。ただし1年以内に権利を実現する必要はなく、通知さえすれば権利が守られます。

契約不適合責任の期間の特則

新築住宅の場合、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防ぐ部分」については「引き渡し時から10年間」契約不適合責任を追及できます。

相手が宅建業者の場合にも契約不適合責任の期間は「引き渡し後2年間」より短くすることができません。

5.契約不適合責任の期間短縮や免除について

弁護士

荒川 香遥

たとえば引き渡し後半年間や3か月間などへの短縮も可能です。

また契約不適合責任の免除もできます。契約書において契約不適合責任が免除されている場合、不動産に欠陥があっても買主は売主へ契約不適合責任を追及できません。

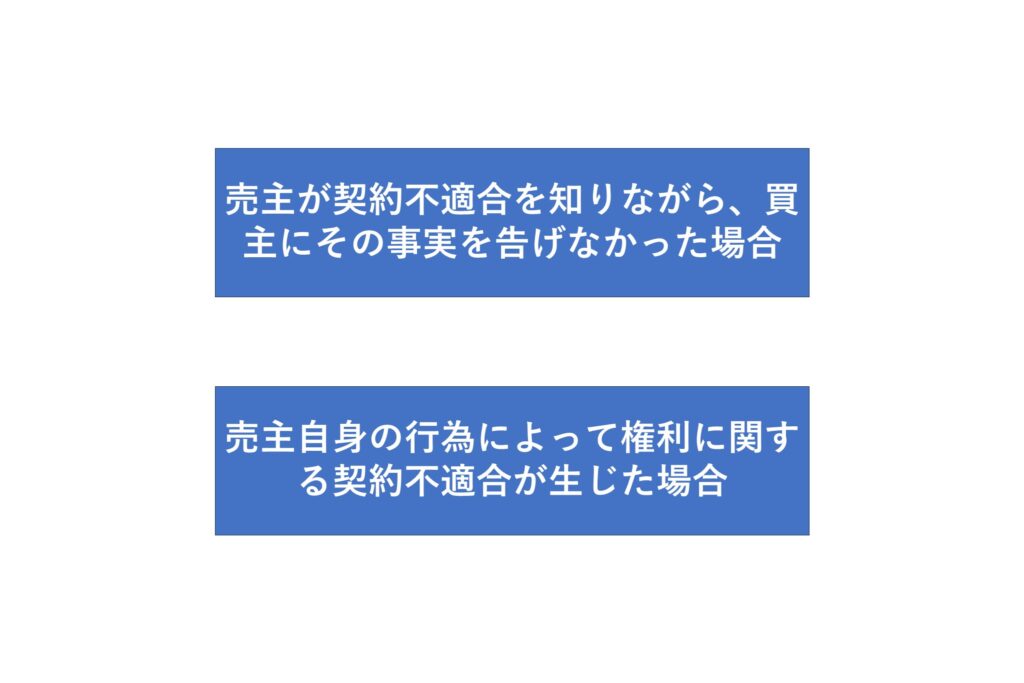

5-1.契約不適合責任の免除ができないケース

以下のような場合には契約不適合責任の免除ができません。

5-2.宅建業者の場合の特則

売主が宅建業者の場合には、契約不適合責任の期間を「引き渡しから2年」以下にできません。

6.不動産売買で契約不適合責任を確認する場合の注意点

弁護士

荒川 香遥

6-1.契約不適合責任の内容を確認する

まずは契約不適合責任としてどういった内容が認められているのか確認すべきです。修補請求や代金減額請求ができるのか、どのような場合に解除や損害賠償請求できるのかを確認しましょう。

また民法では基本的に修補請求してからでないと代金減額請求できない内容となっていますが、個別の契約ではこういった順番も変更されている可能性があります。

目的物に欠陥があったときに何を請求できるのか、まずは契約書の内容を確認しましょう。

6-2.中古マンション売買の場合、契約不適合責任が免除されるケースがる

個人同士の中古マンションや住宅売買の場合、契約不適合責任が免除されるケースがよくあります。その場合には目的物に欠陥があっても修補請求や代金減額請求ができなくなってしまいます。

納得できなければ仲介会社などを通じて相手と話し合い、契約不適合責任を設定するよう申し入れましょう。

6-3.ホームインスペクションについて

建物の欠陥にもとづくトラブルを避けるには、ホームインスペクションが役立ちます。

ホームインスペクションとは建物の状況を事前に検査するサービスです。契約前に売主側がインスペクションを実施している物件であれば、契約不適合責任が免除されていても比較的安心して契約できるでしょう。

本稿では契約不適合責任の概要について説明しました。次からは事故物件における契約不適合責任など、個別の問題について解説していきます。

この記事を監修した弁護士